Article Title

2025年10月11日(土)・12日(日)、群馬県利根郡みなかみ町・水上温泉街で「ミナカミ・ミライ・マルシェ」が開催された。

このマルシェは、廃墟として長年使われていなかった建物を活かし、温泉街全体を“新しい形で再び灯す”ことを目指すプロジェクトの一環だ。主催は株式会社オープンハウス、群馬県みなかみ町、群馬銀行、そして東京大学大学院デザイン研究室。

観光地として知られる水上温泉に、若者と地域の力が融合して新しい風を吹き込もうとしている。

私たちが訪れたのは2日目の12日(日)。前日はあいにくの雨で来場者も少なかったが、この日は青空が広がり、朝から多くの人が会場を訪れていた。JR水上駅から道の駅水紀行館までの約1.5kmがマルシェの舞台となり、温泉街の通りに手作り雑貨やアート作品、地元の特産品などが並んだ。

地元の人だけでなく、埼玉や横浜など県外からの来場者も多く見られ、廃墟再生の新しい試みが地域の枠を超えて注目を集めていることを感じた。

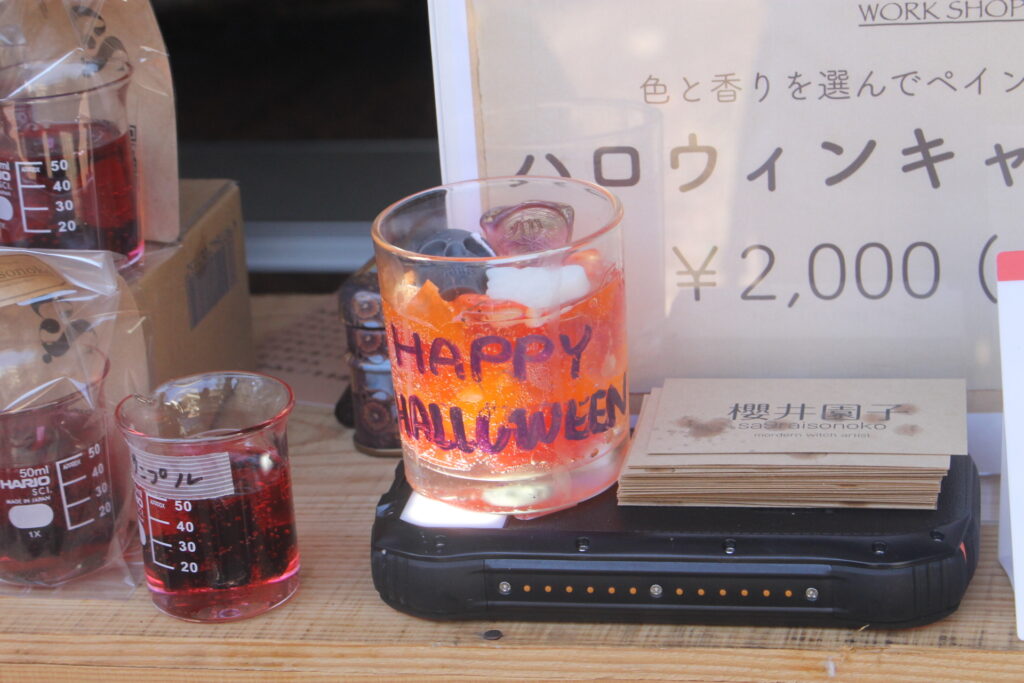

旧ひがき寮で出店していた、プロジェクトメンバーの一人でもある現代魔女アーティスト・櫻井園子さんにお話をきいた。

彼女はハンドメイドキャンドルの出店に加え、マルシェ全体の世界観づくりにも深く関わっている。

今回のテーマはハロウィン。マルシェ会場は出展者各々がテーマに沿った装飾やワープショックを行い、幻想的な雰囲気に包まれていた。

「前回は“おためしオープンアトリエ”という形で旧ひがき寮を中心に行いましたが、今回は温泉街全体を使って開催するという大きな挑戦でした。」

また、櫻井さんが感じている課題は「広報」だという。

「この場所は住宅街の中にあるので、少し分かりづらいんです。

でも、その“隠れ家感”も魅力のひとつです。」

彼女の言葉からは、“イベントとしての成功”だけでなく、“地域に根付く文化”としてのマルシェを目指す思いが伝わってきた。

今回のマルシェで大きな変化を迎えたのが、運営体制の地域移行だ。

プロジェクト全体をまとめるのは、東京大学大学院都市デザイン研究室に所属し、修士2年の林明侑奈さん。彼女はこれまで学生中心で進めてきた運営を、徐々に地域の人へと引き継ぐ方向にシフトしている。

「これまでは学生がイベントの中心でしたが、今回からは地域の方が主体になっています。たとえばキャンドルナイトも櫻井さんに完全にお任せしました。」

林さんによると、今回のマルシェは過去最大規模。旧ひがき寮だけでなく、温泉街全体を活用し、展示やワークショップ、飲食スペースなど多彩なコンテンツが展開された。

また、東京大学の留学生・朴さんが中心となって改修を進めている「廃墟再生キッチン」も注目のひとつ。

「キッチンの壁紙やルーバー(エアコンを隠す壁)など、学生がデザインして、学内のレーザーカッターで加工しました。もともと借り物だった簡易キッチンも新調して、空間全体をベージュで統一しています。」

地道な改修が進む中で、出店だけでなく、展示や設営の協力など、関わる人も増えた。

「私自身は修士2年で卒業が近いので、次の世代にバトンを渡す時期です。

今後は地域主導の任意団体を設立して、春以降は学生が“サポート役”として関わる形を目指しています。」

イベント当日は、みなかみ町と群馬大学が共同研究している電気バス「eCOM10」やシェアバイクなども活用され、温泉街を環境に優しい形で巡ることができた。

地域と学生、そして訪れる人々が“持続可能な観光”を実践する姿が印象的だった。

「ミナカミ・ミライ・マルシェ」は、単なるイベントではない。

それは、廃墟からはじまる再生の物語であり、地域と人、そして未来をつなぐ場でもある。

【取材後記】

取材の合間には、マルシェに出店していた「The Skinny Arms Bar and Grill」のシングルハンバーガーと、「ハーブアイススタンドerb」のミルクジャスミンとクロモジのアイスをいただいた。香ばしく焼き上げられた本格的なスマッシュバーガーはジューシーで食べ応えがあり、ハーブの香りが広がるアイスはやさしく上品な甘み。みなかみの大自然の中で味わうことができ、大満足だった。

さらに、みなかみ温泉の名物である「生どら焼き」も堪能。ふんわり焼き上げた生地に、粒あんと生クリームを合わせたやさしい甘さが口いっぱいに広がり、長年地元で愛される理由が伝わってきた。

会場には飲食店やハンドメイドショップが立ち並び、訪れる人々の笑顔と活気に包まれていた。町全体が一体となって盛り上がるマルシェは、まさに未来へとつながる温泉街の新しい風を感じさせるイベントだった。