Article Title

JAPAN Mobility Showで感じた、クルマ文化の次なる形

東京ビッグサイトで開催された「JAPAN Mobility Show 2025」。

国内外のメーカーが描く“移動の未来”が集結するこの会場で、

改めて「クルマ」という存在の意味を考えさせられた。

移動の自由と安心をどうつなぐか

東京ビッグサイトで開催された「JAPAN Mobility Show 2025」。

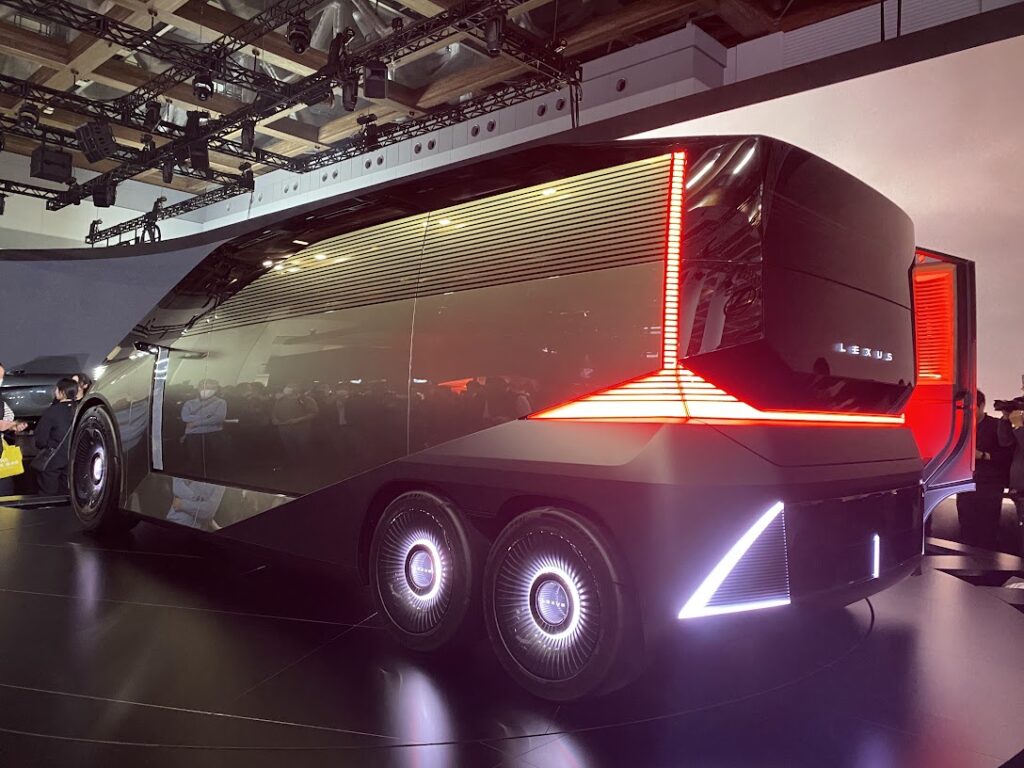

最新の電動車や自動運転技術が並ぶ会場で、「クルマの未来」はもはや単なるマシンではなく、

“人の暮らしを支える文化”そのものへと進化していると感じた。

EV化・AI連携・カーボンニュートラル化──。

これらの技術革新は確かに都市を中心に注目を集めるが、その本質はむしろ地方にこそ問われているのではないだろうか。

群馬のような車社会の地域では、クルマは“移動手段”というより「生活の一部」。

通勤・通学・買い物・通院、そして週末のドライブや温泉地への小旅行まで、人と人、人と地域をつなぐ“日常の足”である。

そんな中、今、静かに深刻化しているのが高齢ドライバー問題だ。

運転技術の衰えによる事故、免許返納後の移動手段の不足──

この課題は単なる「交通安全」の問題ではなく、地方の暮らし方そのものの再設計を迫るものだ。

群馬のような広域生活圏では、「免許を返す=生活の自由を失う」ことに直結するケースも多い。

移動の不安が、孤立や地域離れを加速させる現実。

だからこそ、これからのモビリティは、“運転する楽しみ”と“移動の安心”を両立させる新たな仕組みが必要だ。

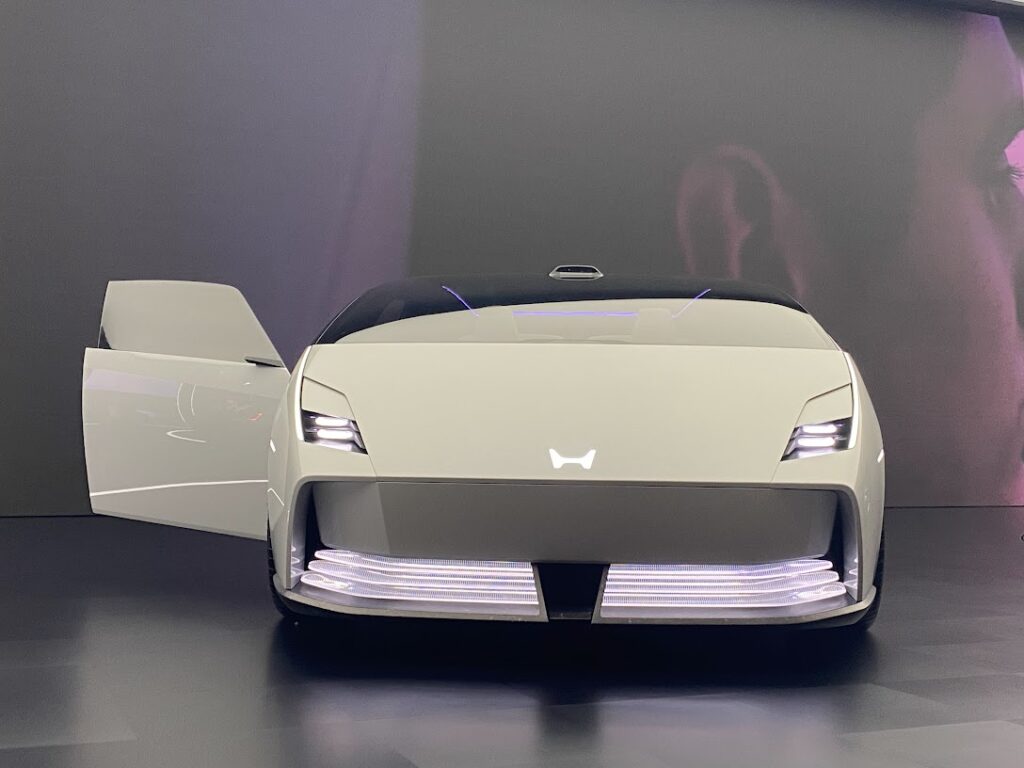

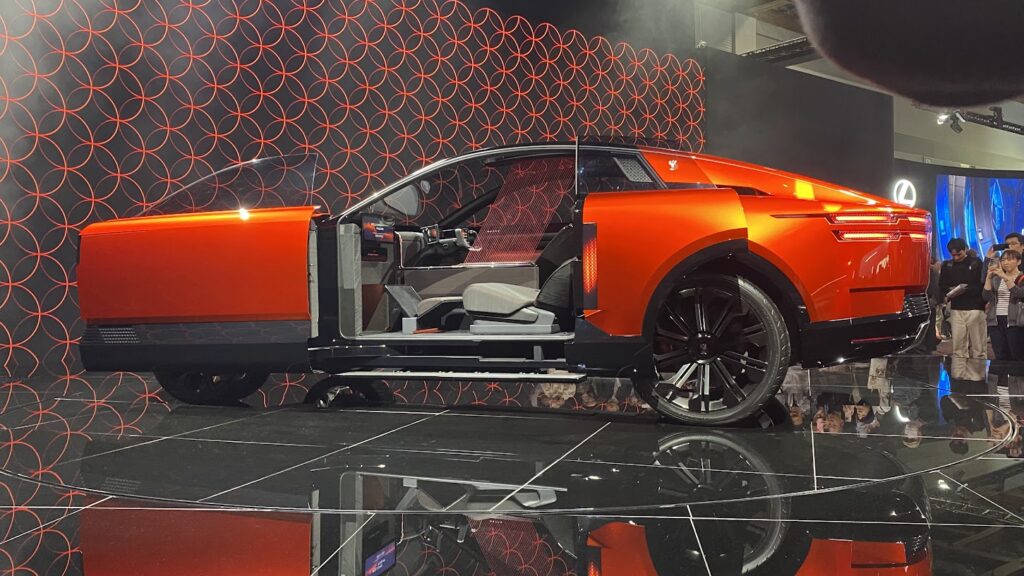

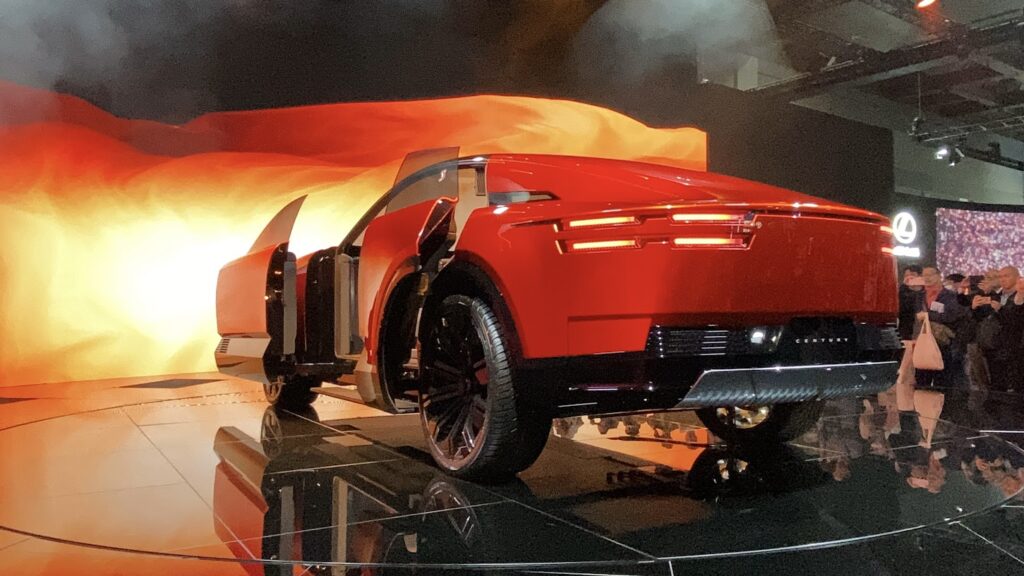

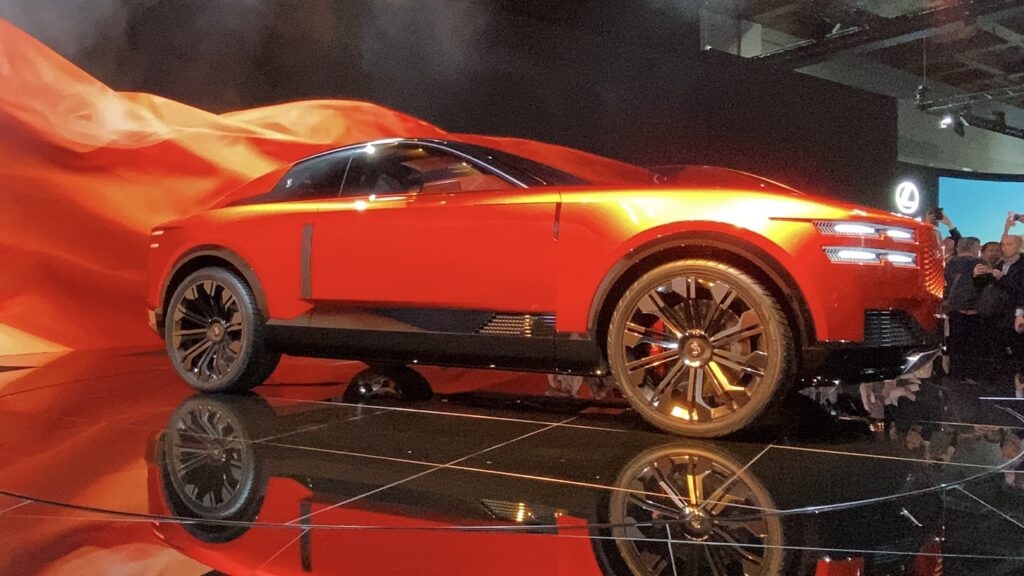

その意味で、JAPAN Mobility Showで感じたトヨタの「新センチュリー」や、

他メーカーが提案するパーソナルモビリティの方向性は示唆的だった。

単なるEV化ではなく、**「人が主役のテクノロジー」**としての進化。

つまり、クルマが人を動かすのではなく、人の生き方に寄り添い、自由を支える存在へと変わりつつある。

地方から始まるモビリティ文化──それは、

テクノロジーの恩恵を「都市だけのもの」にせず、地方の現実と夢をつなぐ架け橋として再構築していくことだ。

群馬という“走る文化”を持つ土地だからこそ、その先頭に立てるのではないかと感じた。

【編集後記】

筆者も会場でGSX-R1000Rのフォトブースにまたがり、映画『汚れた英雄』の北野晶夫を気取ってみた。

ほんの数分の非日常が、「やっぱりクルマもバイクも、人をワクワクさせるためにある」

──そんな原点を思い出させてくれた。