Article Title

消えかけた絹の灯を、もう一度──。

碓氷製糸は、繭不足、老朽化した機械、そして後継者不在という“三つの試練”に追い詰められ、存続が危ぶまれる危機の中にありました。

地域に受け継がれてきた伝統産業は、今まさに途絶えようとしていたのです。そんな瀬戸際に、一人の青年が立ち上がります。

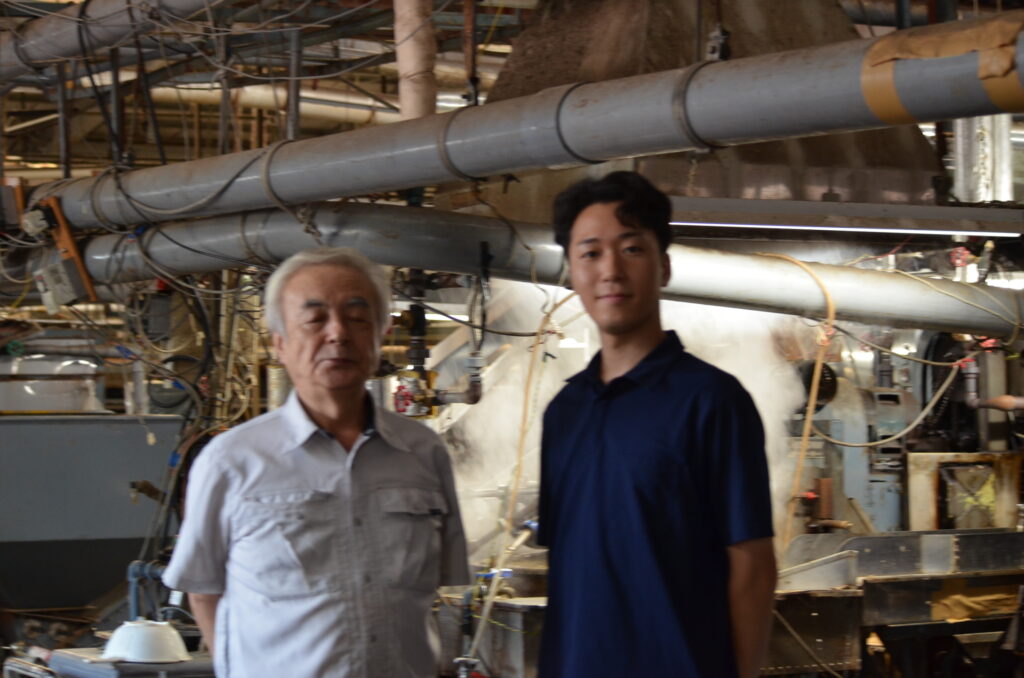

安中市の地域おこし協力隊としてやってきた真野涼平さん。研究熱心で、どんな困難にも果敢に挑む、今どき稀有な若者です。

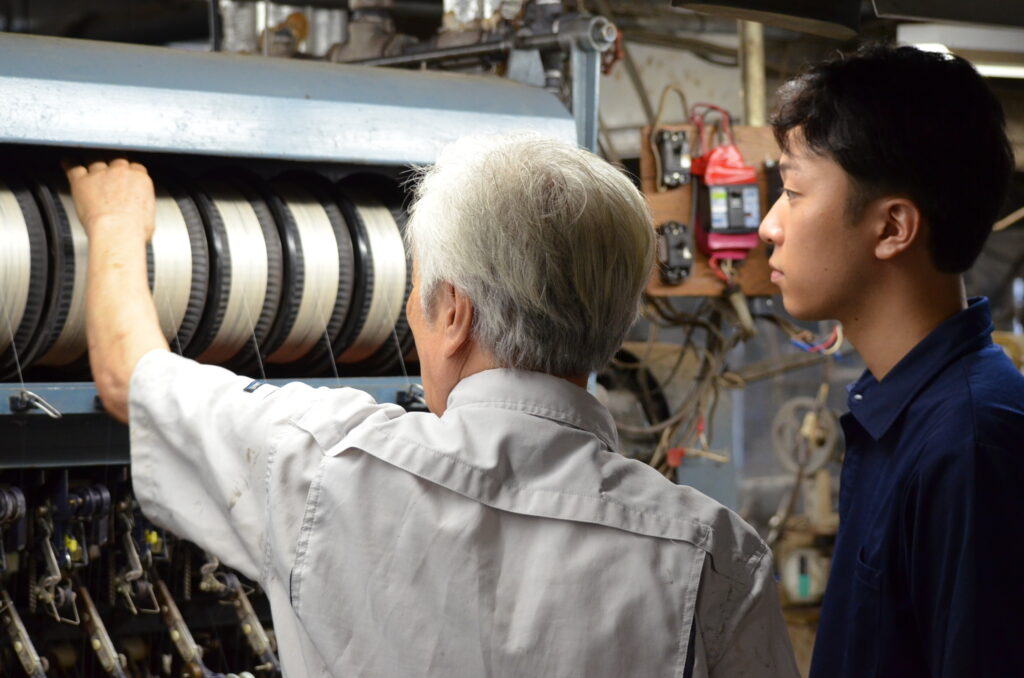

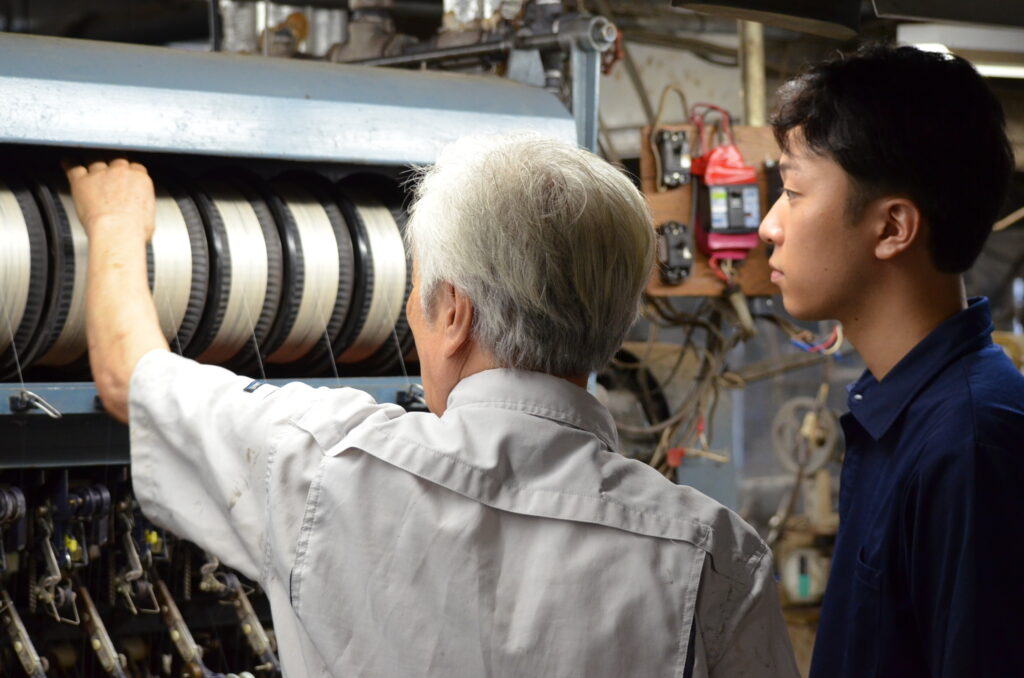

彼は工場長のもとで機械の扱いを一から学びながら、未来の蚕糸業を担うべく汗を流しています。

「厳しい環境だからこそ挑戦する価値がある」──そう語る真野さんに、その胸に秘めた思いと覚悟を伺いました。

- 安中市と地域おこし協力隊

なぜ安中市で地域おこし協力隊を選んだのか?

安中市の地域おこし協力隊を選んだ理由は、碓氷製糸株式会社で働きたいという強い希望があったからです。その手段の一つとして地域おこし協力隊という制度を選びました。

碓氷製糸に就職したかった理由は、高校生の時に生物の授業で蚕に出会ったことに遡ります。幼少期から昆虫が好きで、昆虫に関わる仕事をすることが子供のころからの夢でした。蚕と養蚕業というものを知り、自分にぴったりの面白い仕事があるのだと興味を持った私は、養蚕業についてより深く学ぶために農業大学に入学をしました。大学で研究を進めるうちに、養蚕業界が直面している課題や現状を知り、「この業界のために自分にできることはないか」と考えるようになりました。

将来、蚕糸業に関わるために学生時代から様々な活動を通してアプローチを続けていました。その活動の中で、碓氷製糸株式会社の常務である土屋真志さんに出会いました。土屋常務は「日本の養蚕、製糸をなくしたくない」」という強い思いを持たれており、自分と同じ思いを持つ方だと感じました。

そこで碓氷製糸で働かせてもらえないかと相談をしたところ、「工場長の後継者は欲しいが、未来を見通すことできない状況の中で若者を雇用することは申し訳ない」とおっしゃっていただき「今、地域おこし協力隊で碓氷製糸を一緒に残す活動を手伝ってくれる人を募集をしているから、この制度を使って一緒に働かないか」と誘ってくださいました。このような経緯で地域おこし協力隊に応募をし、無事に合格を果たし、現在に至ります。

養蚕業や製糸業を盛り上げていくことはとても大変なことです。若者の自分一人ではなにも変えられない、成し遂げられないかもしれませんが、安中市や群馬県が協力をしてくれるなら何かが変わるかもしれないという期待も持って協力隊に応募をしました。

安中市での暮らしの魅力や、地域での交流は?

安中市での暮らしの魅力は、高崎や前橋、軽井沢といった主要な街が近くにあることです。安中市にないお店も少し足を伸ばせばたくさんあるので、生活に困ることはないです。

安中市は自然災害が少ない事でも知られています。年間の晴れの日が多く、土砂災害や洪水などの被害はほとんどありません。また、大きな地震が起こることも少なく、東京と比べると地震の揺れを感じることはほとんどなくなりました。

安中市は交通の便もとても良いです。車があれば、前述の近隣の市町村に簡単に行けますし、東京まで2~3時間で行くことができます。車が無くても信越線や新幹線も利用できます。特に新幹線しか止まらない安中榛名駅があるので、移動方法が複数あるのが良いところです。

安中市の周りに魅力的なところが多いですが安中市内にも、おいしいご飯のお店や磯部温泉、碓氷製糸、眼鏡橋などオススメできるものが沢山あります。

地域との交流は地域おこし協力隊の中では少ないほうで、イベントやマルシェなど地域で商品を販売する機会があると、お客さんとして来てくださる地域の方々とお話しする機会があります。広報やテレビで取り上げていただいたことがあるので、その時に「知っているよ」とか「見たことがある」と声をかけていただくこともあります。

碓氷製糸は安中市の人々の中では知名度があるので、そこで仕事を学んでいると言うと、「あそこで働いているんだ!」とか、「工場をなくさないでほしい」など言っていただけます。特に工場見学に来られた方には、「どうしてここで働こうと思ったのか」とよく聞かれます。その質問に答えると「若いのにそんな考えの人がいるなんて驚きだよ」と驚かれることが多いです。 応援してくれる人が多いことは活動するうえで大きな励みになり、とてもありがたいです。

地域おこし協力隊としてのミッション・活動内容は?

安中市のHPには「碓氷社など安中市のシルクの今昔を調査するとともに、イベント企画やシルク商品の開発を通して、シルクをより地域に根付いたものとする活動」と記載されています。私は碓氷製糸を拠点にしながらシルクを使って町おこしを進めています。

これまでの活動としては、イベントやマルシェに参加して商品販売をしながらお客さんと交流をし、碓氷製糸や製糸業について知ってもらうことに力を入れていました。また、蚕糸業に関係する場所を訪れて、関係者の方々からお話しを伺うこともしています。

今後は、地元の学生さんと協力して新商品の共同開発をする計画もあります。

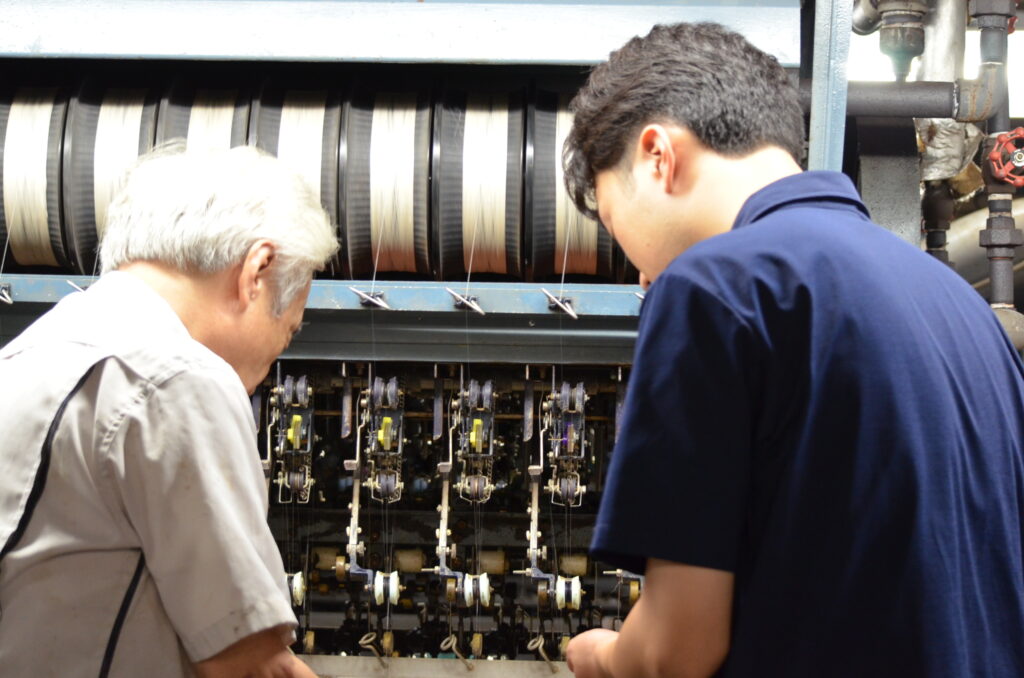

協力隊としての仕事以外では、基本的に工場内で働いています。今村工場長に指導していただきながら後継者を目指しています。生糸の製造工程に関することから、機械の整備や修理方法まで様々なことを教わっています。

その他にも土屋常務に同行して、いろいろな企業や人々と会い、関係を広げていく活動も行っています。また、養蚕農家のお手伝いをしながら、業界の課題や困りごとを見つけることにも取り組んでいます。

- 碓氷製糸での取り組み

碓氷製糸を初めて見たときの印象は?

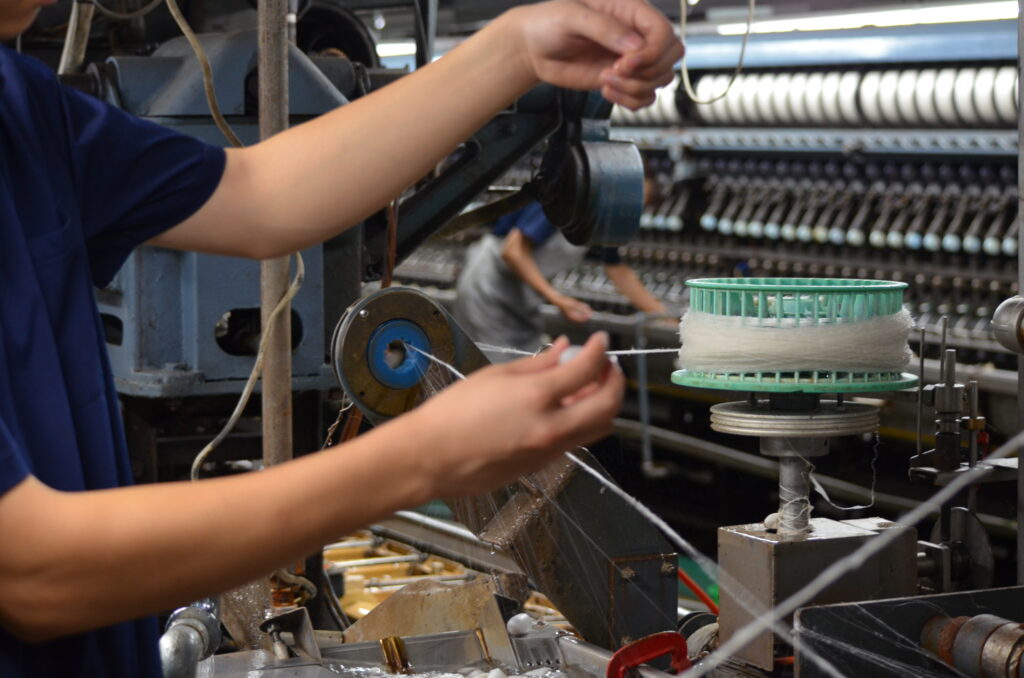

初めて碓氷製糸を訪れたのは大学4年生の夏ごろでした。製糸業について全く知らない時だったので、世界遺産「富岡製糸場」に残るニッサンHR型の自動繰糸機が生糸を作り上げる様子にただただ圧倒されました。機械が音を立てながら動き、見慣れた繭が一瞬で見慣れない生糸に変わっていく様子は想像をはるかに超えるものでした。繰糸機の前に立つ女性たちの手さばきはとても速く説明を聞いてもどのような動きをしているのかわからない程でした。

一番驚いたのは、人の手がほとんど介入せずに繭から生糸になっていく自動繰糸機のからくりです。機械が自動で繭から糸口を見つけ、バスケットまで運び、糸の太さが細くなると自動で繭糸が追加されていく様は、機械を開発した先人たちの知識と努力の結晶だと感じました。50年前の古い機械が今も動き続けているのは、工場長が丁寧に管理されていることと、長年働き続けている女性たちの想いがあるからこそだと感じます。この工場と産業を残していきたいとより強く思った理由でもあります。

工場長のもとでどんなことを学んでいる?(機械操作、品質管理など)

まずは基本のことから学んでいます。繭や生糸に関する知識、工場の運営・管理をすること、機械の修理方法や道具の扱い方など、工場で働く上で必要なことを幅広く学んでいます。

最初に教わったことは「選繭」です。良い繭の中に紛れている、汚れが付いたり穴が開いたりした繭など、生糸にするときに悪さをする繭を見つけて取り除く作業のことを「選繭」と言います。この作業を最初に教わったのは、良い繭と悪い繭を見分けることができなければ良い生糸を作ることはできないからです。良い生糸を作るには、繭でも機械でも悪いところを見つけて直してあげることが大切だと工場長に教わりました。 機械が故障をした時は、工場長のサポートをしながら機械を修理する様子を見て、どう直しているのか、道具をどう使っているのかなどを学んでいます。工場長は「馬鹿と道具は使いよう」ということわざをよく口にされます。どんな道具でも使い方を工夫すれば、直せないと思われたものでも直せる。常に頭を使っていなければならないと教えてくれました。私がうまく直せない時でも、工場長はさらっと直してしまいます。工場長には今まで培ってきた経験と知識があると思いますが、最も尊敬すべきとこはその道具の「使い方」をたくさん知っていることです。

最近、力を入れて学んでいることは糸結び、糸故障を直すことです。糸故障というのは、繭から生糸にする過程で節と呼ばれる膨らみが糸にできることがあります。これがあると機械の途中で詰まってしまうため、それを直すときにすることが糸結びです。この糸結びは一日一人700回以上行うためスピードが求められます。私がやると約15秒かかりますが工場長や女性のみなさんは約5秒ほどで終わらせてしまいます。私もそのスピードでできるように練習をしています。何度も何度も繰り返し練習をしてコツをつかんでいくことが大事なのでひたすらに同じことを繰り返して自分を鍛えています。

他にも生糸の品質管理についても教わっています。良い生糸とは何か、どうすれば良い生糸を作れるのか。現状で妥協せずにより良いものを安定して作れるように、そして人が欲しがるような新しい生糸を常に考えながら仕事をしなさいといつも教えていただいています。

生糸づくりの「現場」に立つ若者として感じることは?

最も強く感じるのは、今村工場長や土屋常務、安藤社長が持つ「この日本の絹産業をなくしたくない、なくしてはいけない」という強い想いです。その気迫に応えなければならないというプレッシャーを感じています。今日まで碓氷製糸を残してきたその努力を途切れさせるわけにはいきません。その想いを次の世代にまで届けさせるのはこの先長く生きる若者の務めだと信じています。

ですが、この産業に飛び込んでみて、強い逆風が吹き荒れていることを実感しました。この産業に対して興味がある人、ましてや、製糸業自体を知らない人が増えてきています。国からの支援も無くなり、製糸業だけではなく蚕糸業に関わる全ての産業が今、経営の危機に見舞われています。その風は私の身近でも感じることがあります。協力隊になるとき、親からは普通の安定した会社に行くべきだと反対されましたし、友達からは「たった一人が蚕糸業に参入したところで何も変わらない」と言われました。それでも、かつて日本の経済を支えてきたこの産業を、このまま途絶えさせてはいけないという思いに駆られて蚕糸業に飛び込みました。確かに人から言われるように楽な仕事ではないですし、簡単に物事が変わるわけでもありません。辛いからと言って諦めてしまえば何も変わらず消えていくだけです。誰かがこれをやらねばならぬのです。

私がみんなの期待の人になれるかどうかわかりません。若い自分だからできることがあると常に考えて活動をしています。たとえ、碓氷製糸が無くなったとしても自分が知識と技術さえ持っていればもう一度立ち上がることができるかもしれない。そんな想いを胸に、今日も現場に立っています。

- 絹産業と未来

碓氷製糸は安中市にとってどんな存在だと思う?

碓氷製糸は、今や日本で唯一の器械製糸工場となりつつあります。これは安中市だけではなく、群馬県、さらには日本にとってもなくてはならない、守るべき存在だと考えています。

安中市もかつて蚕糸業が盛んだったころは、群馬県内で一、二を争う繭の生産地でした。碓氷製糸株式会社の前身である碓氷製糸農業協同組合を養蚕農家が集まって設立したほどです。安中市には多くの養蚕農家がいたため、蚕糸業に対する人々の想いは今も深く根付いていると思います。富岡製糸場が止まってしまった後も、碓氷製糸が未だに稼働し続けていることは、当時この産業に関わっていた人々にとって大きな誇りであると思います。長きにわたり地域に根付いていた歴史があるからこそ、やはりこの工場は無くしてはいけない存在だと強く感じています。

若者として絹産業をどう受け止めている?

絹産業は手付かずのブルーオーシャンの産業だと思います。絹製品は価格が高く一部の消費者しか手に取ることができず、製品や企業の数が少ないのが現状です。しかし、国産の生糸は海外産の生糸に押されています。現在市場に出回っているシルク製品はほとんどは海外産の生糸が使用されているのですが、繭には原産国表示がないため、購入している商品が国産か海外産かを知ることができません。国産シルクにも強みはあるものの、原産国表示がないために海外産と比較されず、その強みをうまく活用できていないことが、劣勢の原因だと考えています。それでも、国産の生糸を求めている人は少なからずいます。やり方はあるはずだと思っています。若者らしい柔軟な発想で新しいアイデアを提案すれば、道は開けるはずです。絹産業への関心が高まれば国産生糸の需要も増えていくはずです。

絹産業の現状として、産業に携わる人々の高齢化が進んでいます。後継者がおらず技術や知識が失われつつあるのが今の絹産業です。衰退を阻止するためには若者の参入が不可欠ですが、絹産業は若者に対する魅力が少ないのが課題です。

実際に製糸業の現場に立って思うのは、若者向けの仕事ではないということです。生産工場なので仕事内容は毎日同じで、蒸気を使うため機械のそばはとても暑く、冷房設備が備わっていないので夏場でも外の方が涼しいほどです。しかも立ち仕事が中心なので昨今の若者では耐えられないのではないかなと感じます。

養蚕業も同じで外での作業が主であり、スケジュールはカイコに合わせて組むため、朝から晩まで仕事をしなければなりません。さらに、繭の価格が低いため、養蚕だけで生計を立てることは難しいのが現状です。 織物業は比較的若者受けがよい産業ですが、原料となる繭と生糸が無くなっては生産できなくなってしまいます。このように、この絹産業は若者の参入が必須でありながら、若者が入り込みにくい産業なのです。絹産業を残すためには、養蚕業から織物業まですべての関係者が手を取り合って協力しなければならない時が来たと感じています。そして、絹産業が残る未来は必ず作れると信じています。

将来的に取り組んでみたいプロジェクトは?

将来的に取り組んでみたいプロジェクトは、繭を大量生産できる工場の建設です。絹産業にとって、繭の供給不足が最大の課題であるため、自分たちで繭を安定的かつ大量に生産できれば、絹産業の存続に大きく貢献できると考えています。現在、日本に工場で繭を生産している企業は2~3件ほどしかなく、競合他社が少ないという利点があります。また、最新技術を活用してスマート工場化できれば、コストを抑えることも可能だと考えています。予算や技術的な課題はありますが、ぜひ実現のために取り組んでみたいなと思っています。

その他にも、養蚕農家の支援や、遺伝子組み換えカイコの利用方法の模索なども行いたいと考えています。養蚕農家の仕事は重労働であり、一人で行うことは難しいため、人手が必要になります。しかし、人を雇うための費用が足りず、多くの農家が断念しているのが現状です。この人手不足の問題を解決できれば、生産量も増やすことができるため、このプロジェクトにもぜひ取り組みたいと思っています。

土屋常務に真野さんについてお尋ねしました。

碓氷製糸に来て3年目になります。私がこちらに来た当初、碓氷製糸は「三重苦」と言われていました。

繭の確保が難しくなっていること、機械の改修に多額の費用がかかること、、そして今村工場長の後継者がいないこと――。こうした状況の中で、碓氷製糸で働きたいと考える人はほとんどいないのではないかと思っていました。

そうした折、安中市の岩井市長のご尽力により、地域おこし協力隊で人材を募集することになりました。しかし、最初の半年間の募集では応募者はゼロ。後半になってようやく真野君が手を挙げてくれたのです。

厳しい環境の中、自ら志願して地域おこし協力隊として来てくれたこと、そして製糸の現場で懸命に働いてくれていることに、社員一同心から感謝しています。

「なんとかして碓氷製糸を未来へつなげたい」――その思いをさらに強くするきっかけをいただきました。これからは、真野君の想いを形にしながら、未来へとつなげる製糸工場にしていくこと。それが今の私の使命だと考えています。

工場長の今村さんに真野さんのことを聞きました。

真野君は、今どき珍しいほど前向きで誠実な好青年です。この業界に飛び込んできたということは、それだけ強い覚悟を持っている証拠だと思います。大変な道ではありますが、日本の蚕糸業にとって希望の持てる存在であり、非常に頼もしく、心から歓迎しています。

私自身も、命ある限り彼にこれまで培ってきた技術をすべて伝え、安心して引退できるようにしたいと考えています。真野君は真面目で研究熱心ですから、大きな心配はしていません。ただし、業界全体としては繭不足という危機的な課題を抱えており、その点については強い懸念を持っています。

それでも、養蚕から製糸、さらには販売まで、一連の道筋をしっかりと伝えていけば、必ずや成功すると信じています。

【編集後記】

取材を通じて感じたのは、真野さんの真っ直ぐな眼差しと、蚕糸業を受け継ごうとする強い意志でした。危機的ともいえる繭不足の中で、それでも「未来に希望をつなげたい」と語る姿は、工場にとっても業界にとっても大きな光に違いありません。伝統を守るだけでなく、新しい形で次代へと継承していく――その挑戦を「情報ぐんま」としても見守り続けたいと思います。